Al

parecer, desde que el mundo es mundo la extinción con mayúsculas ha hecho acto de presencia en al menos

cinco ocasiones. Y según el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), a los

habitantes del siglo XXI nos tocará ser testigos de la sexta y quizá peor de

todas. Meteoritos, un apocalipsis volcánico, supernovas, los agentes

devastadores han sido de lo más variado. En esta última, le tocará al hombre

hacer de ángel exterminador. A mis alumnos les choca cuando les digo que el ser

humano, junto a un cambio climático, pudo contribuir (y no poco) a la extinción

de la megafauna: mamuts, mastodontes y demás. Con herramientas de piedra y el

dominio del fuego, nuestro sapiens no tenía rival.

Aparte

del gran mundo y sus complejidades, que no es objeto de este blog, (si del

excelente libro de divulgación que tengo entre manos, Vida, la gran historia, de Juan Luis Arsuaga y que recomiendo), a

nivel humano la extinción también ha sido norma más que excepción. Los romanos

sembraron Cartago de sal, Carlomagno cortó el pescuezo a los sajones

recalcitrantes, armas, gérmenes y acero dieron el finiquito a las culturas

precolombinas y los judíos europeos fueron casi exterminados por el III Reich y

sus satélites. A día de hoy se habla de

“extinción cultural”, en correlación con la pérdida de diversidad biológica. El causante es la globalización y parece tan

inevitable como irreversible. En ese agujero negro se encuentra el mundo rural,

en el que nací, me crié y vivo. Quedan vestigios, casi fósiles, atavismos y

tradiciones folklóricas para atraer el turismo urbanita de domingo y puente. En

nuestra forma de ser, subsisten también residuos, algunos deleznables y otros, virtudes

que merece la pena preservar y transmitir.

Se

acerca la fecha de caducidad, sin duda. En mi ciudad, que los locales llamamos

pueblo, viven más de cuarenta nacionalidades y la vida campesina, el abuelo con

boina de fieltro fumeteando en la plaza y la abuela barriendo la calle al

amanecer, los niños jugando en las eras, no son más que fantasmas del pasado. Sombras,

de las que no quedan más que solares vacíos y casas de quintería hundidas. Las

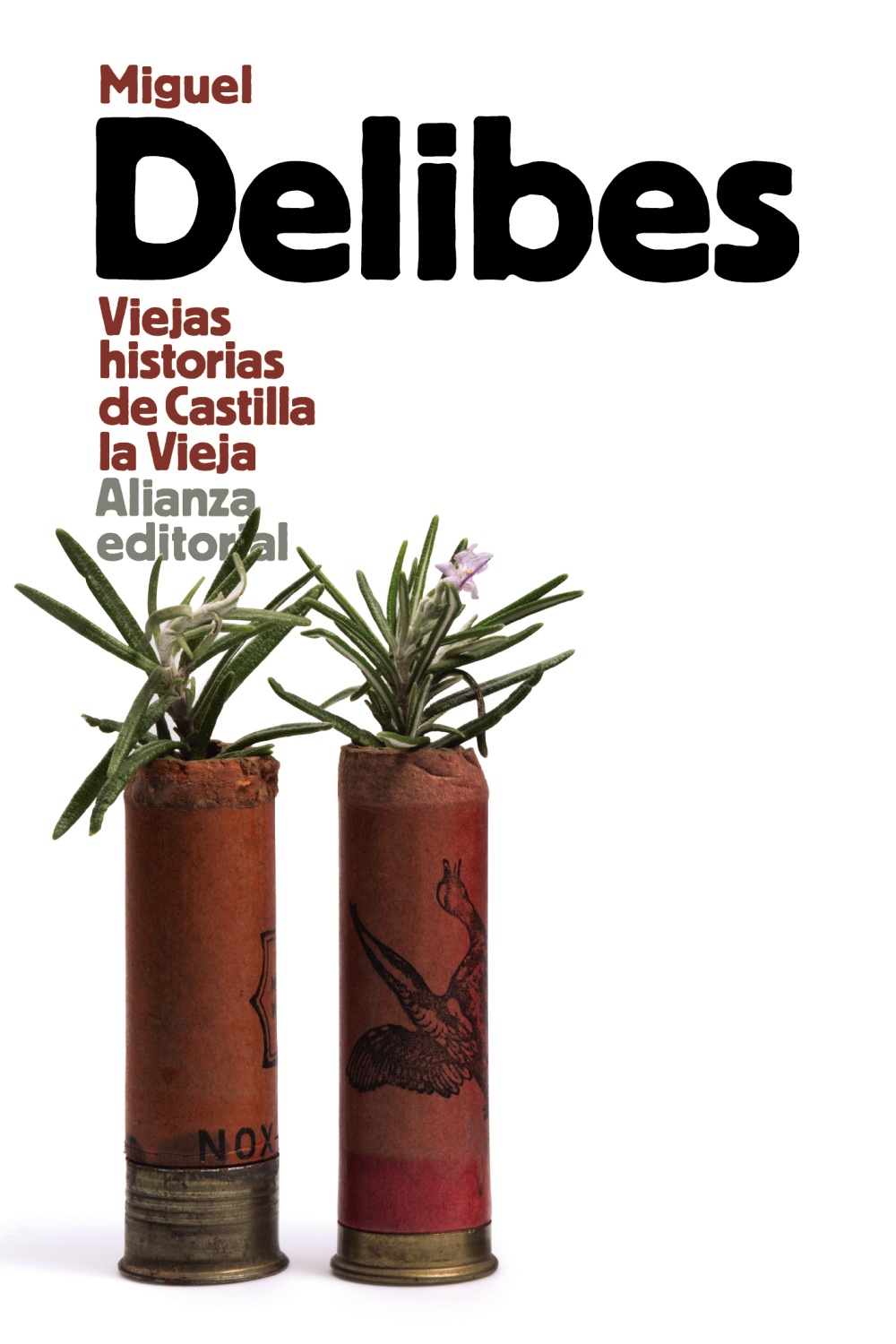

extinciones pueden ser graduales o no, su velocidad es variable. Cuando Miguel Delibes escribió Viejas

historias de Castilla la Vieja, en 1964, el declive del mundo rural ya

era irreversible. Ha pasado mucho tiempo y la “España vacía”, bautizada así por

Sergio del Molino, se resiste a ser aniquilada, tanto que decide gobiernos. Son

sus estertores, en realidad. En nuestro país existen 3.000 pueblos abandonados. Hay en ellos un aura de misterio y exotismo,

Gwyneth Paltrow llegó a recomendar uno de ellos en su exclusivísima guía Goop, como

regalo ideal para Navidad. De hecho, árabes y rusos están invirtiendo en su compra e incluso hay un portal inmobiliario

especialidado para el que sueñe con no tener vecinos y respirar aire libre de

agentes cancerosos.

Aunque el esnobismo depredador nunca se da por vencido y te puede pasar como al protagonista de Los asquerosos (el inesperado best-seller de Santiago Lorenzo).

|

| Foto libre de derechos (Pixabay) |

Estamos,

en cualquier caso, hablando del recipiente. Pero la cultura la hace el hombre y

Delibes ya anticipa o mejor, retrata, el derrumbe. Una demolición escalonada. Cuando murió Félix Grande, en mi ciudad invitaron a

Luis Landero a dar una charla y él se refirió a su amigo y a sí mismo, como

“los últimos eslabones” de esa cultura campesina. Así es. En apenas 77 páginas

Delibes nos lo explica. Isidoro es un muchacho que no encaja en el cerrado

ecosistema de su aldea, a principios del siglo pasado emigra a la ciudad a buscarse la vida. Sus huesos irán

a parar a las Américas y casi cincuenta años después regresa a casa. Espera ver

su pueblo tal y como lo dejó. Y ese ha sido el castigo del campo. No

evolucionar. En un mundo de cambios radicales, la cultura campesina ha

sucumbido a la lucha por la vida. Se ha extinguido o sido sustituida.

Isidoro

recuerda, a través de diecisiete estampas, “historias” de su vieja Castilla

(acotada a la Tierra de Campos, por lo que parece). Su llegada a la gran urbe

es representativa de la clásica fricción campo-ciudad. La balanza siempre estuvo desequilibrada: aún hoy,

rústico es sinónimo de ignorante y urbano, de persona educada y que sabe

comportarse. Por eso sus compañeros de estudios le cogen distancia y se burlan

de él: “llevas el pueblo escrito en la cara”, le dicen. Aunque al principio se avergüenza

de su impronta aldeana, no le cuesta mucho a nuestro narrador darse cuenta de

que no es tan malo ser de pueblo. Es casi bueno, porque “mientras el pueblo

permanecía, la ciudad se desintegraba” y

a la despersonalización urbana se impone el arraigo rural, tener tu

lugar asignado desde la cuna. Una cárcel para almas libertarias, un alivio para

los que gusten del nido caliente.

Hay

un tono nostálgico o desolador, según se mire, en Viejas historias de Castilla la Vieja. La maestría narrativa y

léxica de Delibes brilla en su máximo esplendor y no sin motivo el autor

consideraba estas breves historias lo mejor de su narrativa. Hay que preparar

el diccionario de la RAE, eso sí, en el que Delibes puso mucho empeño para incluir esas palabras ya sepultadas por el desuso. ¿Qué nos evoca a nosotros autillo,

hachones, almorrón, cascajo, jorco, esparavel, matacán, argayas, alcaravanes y

avutardas?

Más allá de su costra desoladora, hay cierto pulso costumbrista,

que con el paso de los años ha devenido casi en realismo mágico. Es una bruma

fantasmagórica que impone la distancia, el tema, el ambiente, los

comportamientos, son tan extraños que parecen fabulaciones. El tema de la lucha

por la supervivencia es palpable, el alimento se extrae de la tierra y la

cosecha vive a merced de los caprichos del tiempo, “el peligro más temido era

el cielo”, la helada negra (tardía) que chamusca los árboles, las nubes

cárdenas que presagian el pedrisco. En medio, los hombres y sus costumbres

ancestrales, todavía con el cordón umbilical que les une a la naturaleza sin

cortar. El páramo en pugna con el arado, los chopos testigos

de los noviazgos campesinos, las malas hierbas y sus flores indómitas, la caza

de la perdiz y el juicio de los grajos, que finaliza en ejecución sumaria. Un libro que contiene la esencia de un mundo

finiquitado. Con su dedo de nostalgia, pero sin esconder lo que era una forma

de vida anquilosada y rayana en la subsistencia.

Para

acabar, he encontrado un entrañable vídeo que un grupo de niños de esa España rural ha grabado en el CRA (acrónimo de Colegio Rural Agrupado) La Demanda, provincia de Burgos.

En mi región, trataron de aniquilar estos colegios desde el poder, arguyendo imaginativos

ahorros, pero se da la paradoja de que, al menos en la enseñanza pública, son los actuales laboratorios de innovación educativa: ¿resucitará el campo, convertido en vanguardia?