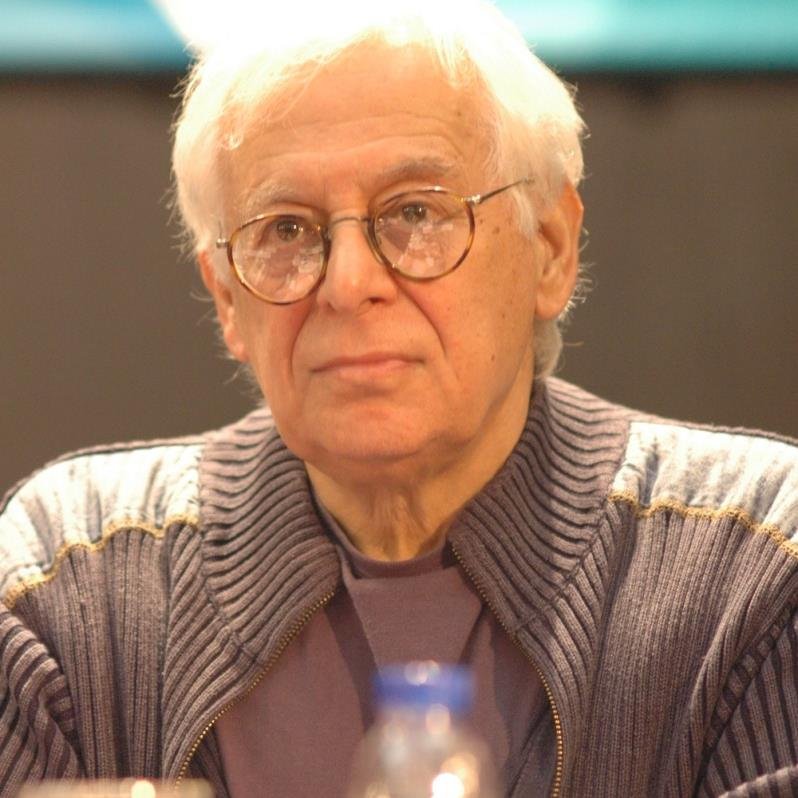

Lázaro

Covadlo nació en Buenos Aires en 1937. A finales de los setenta abandonó su

país por motivos políticos y desde entonces reside en España. En su web hay una

breve autobiografía donde nos detalla sus referentes literarios, explica sus

orígenes judeo-rusos y narra (por desgracia sin entrar en muchos detalles) parte

de su rocambolesca existencia: se escapó de casa con quince años, vagabundeó

por varios países, vivió en un Kibutz en Israel e incluso ingresó en una secta,

de la que nos cuenta: “lo más nefasto de todo era que

además de sórdido, el ambiente que se respiraba resultaba muy aburrido. Si algo

me quedó de todo ello, es que actualmente puedo presumir de conocer la génesis

de la locura.” Cuando me topo con literatura que no es de género,

siempre quiero saber todo lo posible sobre su autor; así, es como si pudiera

acceder a los entresijos de lo escrito, casi, casi ponerme en su lugar y de

este viaje resulta una experiencia literaria que se disfruta el doble.

Nadie

desaparece del todo es

una compilación que incluye los libros de relatos Agujeros negros (1997) y Animalitos

de Dios (2000), junto a otros no publicados en libro. Además del género

corto, Covadlo ha publicado novela, entre las que destaca Criaturas de la noche (Acantilado), premio Café Gijón de 2004 y Las salvajes muchachas del partido (Candaya,

2009), donde conviven personajes reales y de ficción, en un marco histórico que

abarca buena parte de la primera mitad del siglo XX.

Lázaro

Covadlo podría pasar por ese híbrido imposible que es el “argeñol”: maneja la

ironía y el absurdo por igual. Con una precisión quirúrgica, combina lo

explícito con lo sutil; un lenguaje en general frío, cortante, pero sin

renunciar a la hemorragia, según toque. Una

gran imaginación es el fermento de todos sus relatos. Covadlo construye para el

lector un mundo poblado de extrañas referencias donde se cuela, casi desborda,

lo inverosímil. Por sus relatos vagan personajes extravagantes, un poco locos,

por los que uno llega a sentir cierta compasión. Hay a veces, sin embargo, un oscuro sentido del

humor.

Son

cuentos con una estructura bastante clásica, a pesar de todo. Ese

contraste entre el irracionalismo del tema y la estructura bien articulada (y por

tanto bien pensada) es marca Covadlo. En cuanto a los finales, cumplen a

rajatabla esa máxima atribuida a Cortázar: “el cuento gana por KO, la novela

por puntos”. Lo que ocurre es que uno es como los boxeadores curtidos, que se

las sabe todas, y lo ve venir. El golpe final de Covadlo es certero, va directo

al mentón, derribará a los novatos, pero no ha conseguido que bese la lona. No

me ha llevado a la inconsciencia. Esto no desmerece en nada el combate entero, porque

su imaginación a la que no pone cortapisas, en definitiva, la combinación de

sus golpes, me han hecho disfrutar y han poblado (alimentado) mis pesadillas

durante días. Entretener, perturbar, hacer pensar, todo eso consigue Nadie desaparece del todo.

La

experiencia del autor en una secta se cuela en el relato “Herren Krisna, Fisher

Kampf, Golden Ravioli”: desborda ironía, es truculento, una fábula sobre el

totalitarismo. “Nadie desaparece del todo”, en el que a un hombre le son

amputadas progresivamente varias partes de su cuerpo, bajo la tutela de una

inquietante corporación capitalista, deja un regusto kafkiano en boca y es de

esos relatos que tolera un buen debate en torno a su simbolismo o implicaciones

filosóficas, por eso lo considero una buena muestra de lo que el lector puede

encontrar en Covadlo.

El

recuerdo de la dictadura y la violencia política está también muy presente, así, “Llovían cuerpos desnudos” es un relato que habla del trauma y la culpa;

“Colorado” mezcla fantasía y experiencia, su final es un prodigio de ingenio,

profundo y hermoso. En “Acero inoxidable” la ironía alcanza su paroxismo en ese

historiador obsesivo que registra hasta el más mínimo de sus gestos con pretensiones

científicas y al arrastrar a su mujer, se lleva un buen escarmiento.

Las

mayores críticas que se hacen a los libros de relatos tienen que ver con su

falta de homogeneidad. No es el caso que nos ocupa, porque el peculiar estilo de

Covadlo hace de pegamento y ya desde el tercer cuento uno sabe a lo qué

atenerse; de hecho, lo he leído con cierta continuidad, como cualquier novela (algo poco habitual en el género). En cuanto a los cuentos no publicados hasta ahora en un libro, me

pregunto si es una decisión del propio autor o del editor. Creo que no están a

la altura del resto: “Callejón sin salida” no he podido acabarlo. La

combinación de humor, absurdo y crudeza que ha caracterizado los relatos

anteriores se me ha agriado. En cuanto a “Estampida”, recurre a la fórmula de

“Nadie desaparece del todo” y por tanto el efecto conseguido es menos potente,

porque es casi aplastado por su previsibilidad.

En

conjunto, son relatos que provocan cierta adicción, y no me resisto a incluir

una de las acepciones de la RAE al respecto: “dependencia de sustancias o

actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico”. Covadlo juega al

desequilibrio, siembra dudas, inquietud, rompe la cadena de la lógica y la

recompone después. Sume al lector en un estado de euforia, ansiedad y por

último dependencia.

**Este

libro llegó a mis manos gracias a la generosidad de Pepa Cruz, a la que doy las

gracias y mando un saludo desde el llano manchego.