Mediado

septiembre, cuando la uva estaba madura, la ciudad en la que vivo salía de su

letargo. Habían acabado las fiestas y los niños regresaban a su rutina

cuartelera. Las noches y las mañanas eran frescas, no así el puro día, que

seguía prendido del sol canicular. Riadas de andaluces llenaban la plaza en

busca de amo y luego se desparramaban por las casa de labor. Un olor punzante,

agridulce (el del mosto), copaba el aire. Esto ha cambiado en los últimos años,

nuevas variedades de uva han dilatado el tiempo de vendimia y la mecanización de la recolección que permite el emparrado ha

mermado las cuadrillas de trabajadores. Jornaleros estos, la mayoría, venidos

de otros países. Sigue siendo, no obstante, una etapa que anuncia la melancolía

del otoño, sobre todo después, cuando las cepas se quedan con la hoja

amarilleando y apenas alguna escurrida y escuálida gaucha que se libró de la

navaja. Sirva esta pequeña introducción para detallar mi particular vendimia,

los libros que puedo contar por leídos acabado agosto y que constituyen mi

cosecha. Hay de todo, bueno y regular (los malos los dejo aparte).

Han

sido bastantes y a lo mejor este post quedará un poco largo, mal asunto en los

tiempos del tweet. Empecé con un título al que le tenía muchas ganas, Soy

un gato, de Natsume Soseki. Una novela satírica japonesa de principios

del siglo XX. El narrador es un felino y a través de sus ojos desfilan una

serie de personajes y situaciones cada cual más estrambótica. Vive en casa del

maestro Kushami, un señor desagradable, obtuso, casi un tonto ilustrado, que

recibe las visitas intempestivas de unos amigos no menos singulares, entre

ellos un mentiroso y bromista compulsivo llamado Meitei. El felino maneja la

ironía con una buena dosis de corrosión y se atreve a entrar en terrenos más

filosóficos, pero las situaciones a veces son tan prosaicas y el narrador tan

repetitivo que es difícil resistirse a saltarse párrafos, páginas enteras. Y lo

peor es que corrido el riesgo, todo sigue igual, el mismo circunloquio, la

misma vuelta en torno a lo mismo. Por eso me fui a por

otra novela de gatos, por rehabilitar a mi animal doméstico favorito. Una

totalmente distinta, Mi gato Autícko, del escritor checo Bohumil

Hrabal. Novela corta (la anterior pasa de 600 páginas, esta apenas llega a

100) donde un anciano escritor se refugia en una casa de campo para trabajar a

sus anchas, rodeado de gatos, a los que adora. El problema es cuando a los

animales les da por reproducirse, ya sabemos cómo las gastan y provocar disturbios,

inconveniencias que nuestro escritor debe resolver a las bravas. Está contado

con un estilo ágil, como un rodillo, inteligente, a ratos humorístico y también

profundo, donde explora el tan humano sentimiento de culpa. Deja una sensación

de estupor, sin embargo, por las escenas brutales entreveradas con altas dosis

de ternura por los animales. Una lectura extraña que se sale de lo habitual. De

hecho, ahora estoy con otro libro Hrabal.

Como

no tenía bastante con dos tazas me fui a por la tercera. David Foster Wallace, nada menos. Este autor pasa por ser un hueso

duro, de hecho, he leído que La broma

infinita es una de las novelas más difíciles que existen, por eso me fui a

los relatos. Disfruté con historias que abordan todo tipo de temas: concursos

televisivos, traumas infantiles, nihilismo punk, violencia larvada, incluso

aparece el presidente Lyndon B. Johnson. Con gran virtuosismo (DFW sería el

equivalente literario de los shredders

guitarreros) e imaginación. En la colección que he leído,

La

niña del pelo raro, hay sin embargo una novela corta al final, Hacia el oeste, el avance del imperio

continúa, donde es necesario armarse de paciencia. Yo no la tuve y la dejé

sin acabar y me fastidió el bouquet final, como cuando después de una buena

comida te viene un reflujo y se te llena la boca de bilis. Quizá guste a los

posmodernos, pero yo me quedo con los relatos anteriores, puro talento

desbocado.

Pasé

una semana en la playa y me llevé una recomendación bloguera, para no fallar.

Otro libro de relatos, de Karin Tidbech,

Jagannath.

Merecería una reseña aparte, porque lo leí dos veces y más que serán. Son

relatos fantásticos, que mezclan elementos de la ciencia-ficción con el

folklore nórdico. También asoma lo humano: la soledad, las relaciones entre

padres e hijos, la memoria familiar o, como reza la solapa, la alienación del ser humano en el mundo en

el que vivimos. Perturbadores, oníricos, absorbentes, gran variedad en el

tono y el desarrollo de las historias, reivindica el relato como género que no

se agota en una primera lectura.

El

otro que me llevé a la costa de Almería fue Paz, amor y death metal,

de Ramón González. El autor es

paisano, de Daimiel y tuvo la mala fortuna de encontrarse en la sala Bataclán

cuando tres terroristas decidieron acabar con los “idólatras” a tiros.

Sobrevivió y nos narra su experiencia. Hace con ella su debut en el mundo

literario. Quizá lo más interesante es el enfoque, ya que más que recrearse en el

momento del atentado, se centra en el después: la reconstrucción y

reconfiguración de su vida tras haber sobrevivido a una experiencia tan

traumática.

De

vuelta a casa me llegó un bofetón de pesimismo. El verano me deprime, cosa

rara, lo sé. Quizá con la inactividad leo demasiado las noticias y pienso en el

futuro y todo lo veo tan negro como la pez y veo a mis hijos y hasta me siento

culpable. Feliz final de Isaac

Rosa no era la mejor opción. Parte de una estructura original, ya que la

historia comienza efectivamente con la ruptura (hermosa y definitiva la imagen

del piso vacío con el sofá que cojea) y se desarrolla en retrospectiva, en lo

que parece un intercambio de emails entre ambos. Una relación amorosa que ha

dejado dos hijas y se ha deshecho de forma casi infantil. Llevo con

mi mujer más de veinte años, desde que éramos adolescentes y a ratos me parecía

la novela una burla del amor, la escritura de un cínico desengañado. Hay

pasajes donde se nota en exceso la documentación, las opiniones de sociólogos,

pediatras, filósofos puestas en boca de amigos sabiondos, de discusiones de

pareja, para mi resulta antinatural. O lo mismo hay gente que habla así.

Muestra mucho Isaac Rosa, demasiado, la exhibición de intimidades, de

pensamientos que no se revelan, creo yo, porque materializados suenan pueriles.

Pero no lo son. Me ha dolido, ofendido y a ratos fascinado esta novela.

Incómoda, ridícula y genial a veces. Desde luego un ejercicio notable, pero no

era para mí.

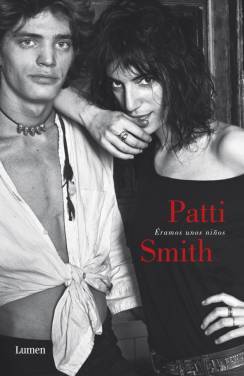

Menos

mal que después rescaté de mi pila de pendientes una novela de bolsillo que

había comprado hacía varios años, Éramos unos niños, de Patti Smith. Coincidió con la llegada

de la icónica poeta y rockera a La Coruña para dar un único concierto en

España, a punto estuve de coger a mi familia e ir para allá, pero el trabajo de

mi mujer (y 800 km) lo hizo inviable. Es un libro autobiográfico y Patti Smith

nos cuenta sus inicios en el mundo del arte, que desembocaron en una carrera

musical para nada prevista. Con una honestidad y sencillez encantadora. No solo

empatiza uno con Patti Smith, simpatiza. La quiere. Los inicios de Patti

no fueron fáciles y en su camino hambriento por Nueva York conoció a Robert Mapplethorpe, el genial fotógrafo

muerto con apenas cuarenta años de SIDA. El libro tiene a Robert como

coprotagonista y de hecho, la idea de la novela partió de una promesa. Robert y Patti viven por y para

el arte. Su entrega es total, absoluta y es su razón de ser, también lo es su

amistad, sin concesiones. Por la novela de Patti Smith circula una cantidad de

talento apabullante: lo mismo Jimi Hendrix, Janis Joplin que Allen Ginsberg por las escaleras del derruido hotel Chelsea. Eran otros tiempos. Tiempos que nunca

volverán, cuando un grupo pequeño, exiguo de personas, se sacrificaba por el arte. Unos pocos llegaban a obtener el reconocimiento, el resto ardía en

el anonimato y se consumía en el olvido. Imprescindible si te interesa el mundo

del arte y el rock.

Siguiendo

en plan rebelde encontré en la biblioteca de mi ciudad una novela de un tal Michal Witkowski, Lovetown. Cómo demonios llegó allí, es un

misterio. Imagino que provendrá de algún donante. En la contraportada es

descrita como un “Decamerón queer”. El narrador y autor, entrevista a dos

ancianos travestis que viven en un piso de protección oficial en Varsovia, aferrados

al pasado. Un pasado de marginalidad y sexo clandestino en parques, lavabos

públicos y cuarteles con soldados rusos. Sórdido, deshumanizador, dirán, pero

ellos lo echan de menos. Witkowski, que es de otra generación, también se

posiciona y se pone del lado de las “históricas”, de aquellos homosexuales que

disfrutaban en los márgenes, a pesar de las palizas y las enfermedades venéreas

y ven la “normalización” como el fin de los buenos tiempos. El libro está

articulado no como una novela, sino como pequeñas entradas de un diario, con

anécdotas y reflexiones, bastante divertidas y con mala leche. El autor es un

saltimbanqui que va de lo sórdido a lo liviano y del drama a lo hilarante. Eso

sí, seguro que ningún libro del mundo contiene tantas veces la palabra

“mamada”.

Y

para aterrizar, como se aproximaba la vendimia, me fui con Plinio y don

Lotario. Esto es, los personajes creados por García Pavón e inspirados en la vida rural de mi ciudad, su

particular léxico, paisaje e idiosincrasia. Otra vez domingo narra el

caso de la desaparición de un médico del pueblo, al que se enfrenta un Plinio

crepuscular y contiene todos los alicientes de la saga. Un buen

vino para acabar mi mes de agosto y que coincide además con el centenario del

nacimiento de un escritor a recuperar.