Hace

tiempo leí un jugoso artículo acerca de los libros que dejamos a medias y en

definitiva, tirando de la madeja, es un tema que da para mucho. ¿Llega a ser un

tabú entre la tribu lectora hablar de la tasa de abandono? Desde luego, un

libro no es un jamón. Dejarlo sin terminar no es ningún delito y Daniel Pennac

lo eleva incluso a la categoría de derecho. El decálogo formulado por el

escritor francés en Como una novela, supone

convertir la lectura en una actividad exenta de cualquier martirio, libre en el

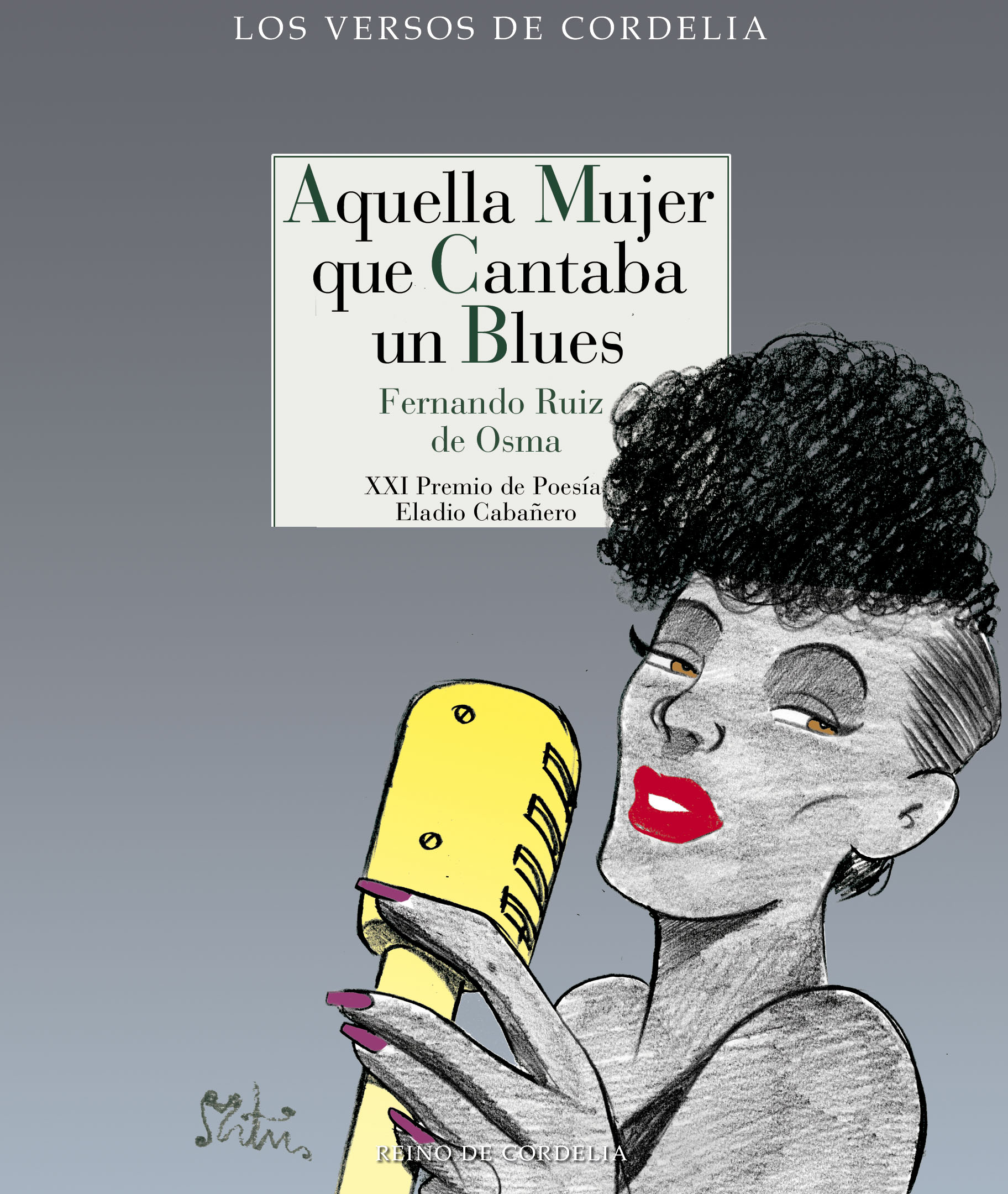

sentido amplio y extenso de la palabra. Para los que no sepan muy bien de lo

que hablo, adjunto ilustración.

Pero

voy entrando en materia. Pensando en esos libros sin acabar de leer, me doy

cuenta de que no hay una única explicación. Parecerá un poco tonto, pero en los

tiempos bicolor que nos ha tocado vivir cada vez es más común reducirlo todo a

un único culpable (la crisis: los bancos; el dinero: la felicidad; mi hijo

suspende: el maestro; pierde el Madrid: Lopetegui). La más evidente, esto es,

que el libro es malo, puede cuadrar para algunos títulos. Pero no para otros,

obras reconocidas y renombradas. La química, el intercambio positivo de

partículas que menciona Pennac, la afinidad de temas o estilo, tampoco me

sirve. Porque hay veces que yo, solo yo, soy el culpable. Me cierro en banda.

Creo que para un lectura profunda hay que tender puentes, es como el arcoíris

de la leyenda nórdica (el Bifröst), que comunica el mundo de los dioses con el

de los mortales. Si hay algo que te impide lanzar esa cuerda entre un libro y

tú, es imposible establecer una comunicación fluida. Porque yo entiendo la

lectura como un intercambio, una forma de comunicación creada en exclusiva por

el hombre. Lo que alguien ha escrito evoluciona en la mente del que lee. Se

reconstruye, de mil formas posibles. ¿Es tu Jean Valjean el mismo que el mío?

Seguro que no, aunque Víctor Hugo lo describa con detalle. Por eso no me gusta

ver una película basada en un libro antes de leerlo, porque distorsiona ese

flujo, lo hace, por decirlo así, menos mío. A lo mejor esto puede explicar

porqué nunca he podido acabar El corazón

de las tinieblas de Joseph Conrad. Con Marlo Brando, Martin Sheen y una

lluvia fina de napalm anunciando a las walkirias, todo junto en mi cabeza, ese

flujo del que hablaba queda interrumpido. El Bifröst se resquebraja.

Dejando

de lado el misticismo, que en la llanura siempre tiene su ración, ¿qué otras

razones me han hecho abandonar un libro? Lo mejor es hacer una cata, recordar tres o

cuatro libros que haya dejado en la estacada últimamente. A lo mejor puedo

recordar porqué. Y de ahí sacar un patrón. Veamos…

Por

ejemplo, he dejado a la mitad dos veces Un día de cólera, de Pérez-Reverte. Aún con esas, sigue en

mi estantería. Ni lo he regalado (aunque reconozco que lo he intentado alguna

vez, sin éxito), ni me he desecho de él por otras vías. ¿Es un mal libro? No,

creo que no. Los críticos dicen que no. A miles de lectores les pareció

apasionante. La recreación del contexto histórico es rigurosa, nada que reprochar

por ese lado. Las primeras cuestas bien, las subí a bloque. Pero luego me entró

la pájara, no pude con él. Digamos que la cantidad de personajes, esa obsesión

nazarena por resucitar a todos y cada uno de los protagonistas del 2 de mayo me

acabó hartando y creo que debilita el nudo principal de la historia y lo

dispersa, acaba pareciendo más una crónica periodística que una novela. Otros

pensaran lo contrario, que enriquece y otorga dinamismo a la trama, que es el

objetivo de la novela: hacer un mosaico patriótico, un homenaje a los caídos. De

lo que, muchos historiadores afirman, no fue más que un brote de xenofobia, una

trifulca sin ideales y los constructores de naciones han convertido en epítome

de la españolidad. Aquí interviene el factor gusto y un poco el ideológico,

creo yo.

Otro

más, El

santo de César Aira. Un

escritor de culto, un mago de la novela corta con decenas de títulos en el

morral. Sus entrevistas no tienen desperdicio, de hecho, por ahí me empezó a

picar. El santo promete mucho. Comienza

como una novela clásica de aventuras, a lo Alejandro Dumas, como Amin Maalouf

en León el Africano. César Aira escribe la mar de bien, pero llega un momento

en el que parece que se harta. Y viene el delirio, la novela cae en el absurdo,

divaga y no va ninguna parte, hasta el punto y final. Las últimas páginas me

las ventilé en modo abanico, así que técnicamente leí un 80% de la novela. Pero

me sentí un poco frustrado, puede que aquí el problema sea que esperaba mucho

de este autor y no logró colmar del todo mis expectativas. O que no supe

cogerle el punto. Pero sospecho, me temo, que César Aira tiró de oficio y de

creatividad, que le sobra, para llenar el mínimo de páginas exigido, entregarla

al editor y ponerse a otra cosa. Ya se encargarán los sesudos de darle un

sentido.

Casi

lo mismo me pasó con otra autora en el altar de los posmodernos, Lydia Davis. He dejado a medias Ni

puedo, ni quiero. Me arriesgo a pasar por un ignorante, porque la

crítica señala la profundidad, ingenio e imaginación de los relatos de Davis,

señalan que sorprende al lector con asociaciones inesperadas y le ponen la

etiqueta de inclasificable, que hoy día es como el cordel (seguimos con el

jamón) de pata negra. Que es sutil, en definitiva y esto puede hacer agachar la

cabeza a más de uno, para no pasar por bruto. Como soy de pueblo carezco de ese

complejo. Con este libro, me ocurrió lo mismo que a muchas personas ante los

cuadros de Malevich o el arte conceptual. Quizá es su equivalente literario. En

mi descargo, tengo que decir que me lo llevé como lectura playera. Y con niños

pequeños siempre al borde del peligro, es difícil lograr la zambullida. Por eso

sigue en mi estantería, esperando su oportunidad y una lectura más profunda,

que lo mismo muda mi opinión, aunque hubo relatos que me gustaron y apruebo

este libro, pero sentí que tenía otras lecturas en la sala de espera que

merecían mi tiempo: ni quiero, ni puedo, nunca un título me sirvió tan bien

para resumir un abandono.

Conclusión.

Parece que las razones para dejar una novela tienen que ver con el contexto

personal de cada lector, con la calidad o naturaleza de la propia obra y con

una falta de química ante la que poco se puede hacer. Nada traumático, nada de

lo que avergonzarse. Cada persona es única y lo bueno de los libros es que, en

cierta medida, también lo son y tienen su lector y sobre todo, su momento.