Abordo esta entrada con dos reseñas. La razón principal es el azote de nuestro siglo: la falta de tiempo, pero también me parecía interesante confrontar ambas novelas, que he leído de manera consecutiva, por lo poco que tienen en común. A veces tengo la sensación de que la literatura comercial converge en una fórmula, unas historias, unos personajes, que parecen salidos de un molde. La heterodoxia se castiga y menosprecia. Por mucho que se publique se lee lo de siempre y se entiende que así debe ser, porque es la manera de escribir y contar las cosas. En las novelas que presento, tanto Enrique J. de Lara como Sara Mesa cuentan la habitual historia de dos personas desarraigadas, pero la conducen por caminos y llegan a conclusiones originales y opuestas. Lo enclavan en paisajes aislados, asfixiantes, pero construyen con ese material diferentes metáforas.

La

deriva de los icebergs está protagonizada por Francisco (Paco)

Campos, un comercial en plena deriva existencial. Lo arriesgó todo por un

proyecto de energías renovables en plena zozobra económica nacional y su matrimonio se

desangra. La única oportunidad es un contrato con una papelera (irónicamente,

una de las industrias más contaminantes) que salvaría la empresa de la quiebra.

Campos se interna en la Costa da Morte (Galicia), se aferra a su última

oportunidad, inútilmente. Su mujer le ha dado un ultimátum y regresará a Madrid

con sus hijos, con él o sin él. Campos se resiste, desbordado y tras entrar en

contacto con un anciano veterinario que se dedica a recoger los extraños

objetos que expelen las mareas, a veces traídos por icebergs que se aventuran

en aguas cálidas, decide embarcarse en un pesquero. En el periplo de Campos se

entrecruzan varios personajes solitarios, enigmáticos, cerrados en una concha

que pasadas las páginas se va entreabriendo. La historia se impregna del

paisaje hermoso y desolado de la costa gallega, de sus mareas, tormentas y

zozobras. Es descrito con una mezcla de precisión geológica y poesía, que en

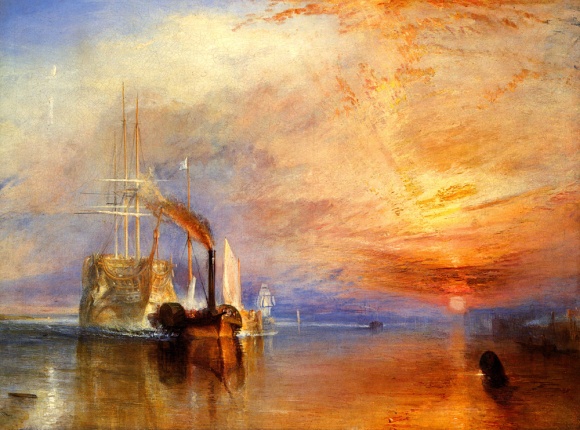

general funciona y acompaña al lector con su vaivén. El comercial se convierte

en una especie de Odiseo que, lejos de querer regresar a Ítaca, pretende

perderse en los polos y contemplar esos icebergs en los que, como dice la nota

de prensa, ve una metáfora de su propia vida. Los días que pasa en la costa de

la muerte, jugando alternativamente al escapismo y a la lucha a pecho

descubierto con su destino, Campos se transforma. Entre los personajes se va

tejiendo un hilo quebradizo, el que impone la soledad y los traumas pasados,

pero nunca asimilados. La historia se resuelve de forma convencional, era una

de las muchas opciones. Deja un regusto agradable, soñador y reconocible en

todos los que en algún momento hemos llegado a esa encrucijada, en la que todo

debe cambiar, pero al final nada cambia y esa masa de hielo que se ha

desprendido de ti mismo y que esconde tanto, se derrite y acaba desapareciendo

en la inmensidad del océano.

Enrique J. de Lara es un escritor poco conocido, pero con buenos mimbres y aquí ya lo he reseñado varias veces. Merece más. Sara Mesa, en cambio, es una autora consolidada. Prueba de ello es que Un amor aparecerá en breve traducido al inglés, francés, alemán y holandés. Tiene éxito Mesa y lectores, entre los que me incluyo. Me gusta por la habilidad y atrevimiento que demuestra a la hora de burlar lo políticamente correcto, de cuestionar la moral establecida sin encenagarse y hacer retratos psicológicos de sus personajes. Me atrae el contraste entre el tono oscuro de sus temas y la claridad de prosa con la que afronta su escritura. No hay florituras, no es un estilo tan literario como el de Enrique. Y de eso se trata, porque si tenemos una legión de escritoras contando lo mismo y de idéntica forma, la literatura se extingue por aburrimiento.

Un amor se resume fácilmente. Cuenta la

historia de Nat, una traductora que se retira a La Escapa, precisamente huyendo,

no se sabe muy bien de qué. La Escapa es una aldea remota, hostil, arquetipo de

la llamada España profunda o negra. Aunque este no es el tema de Un amor. ¿Por qué ha ido a parar Nat a

donde Cristo perdió los guantes? Por puro pragmatismo: allí encontró la

vivienda más barata que podía permitirse. Poco más se desvela del “antes” de

Nat, salvo un episodio desafortunado en su anterior trabajo y nadie parece

importar a Nat, que nunca traba contacto con el mundo exterior. Nat navega en

el presente: apenas se plantea un pasado y mucho menos un futuro.

En

La Escapa queda recluida a merced de sus habitantes. De un casero hosco nada

complaciente, de un perro pulgoso que trata de convertir, en un ejercicio de

cruel patetismo, en perrito faldero, de unos vecinos progres que practican con hipocresía

el "beatus ille", de un paria al que apodan "el alemán" y un hippie mandón.

Siempre, en su relación con ellos, se impone una jerarquía, un juego de

dominación y sometimiento. Es uno de los temas, las relaciones de poder, que

recuerdo de otras novelas suyas. Y llega el amor, pero lejos del ideal

romántico, se trata de un amor tóxico, envenenado. Un amor que deriva en

obsesión, porque Nat no logra comunicarse con el amado, no logra que le

importen sus palabras ni de valor a sus sentimientos. Qué difíciles son las

relaciones personales para Sara Mesa, de cualquier tipo. Los seres humanos, a

pesar de haber construido nuestra idiosincrasia a partir de la habilidad

social, parecemos condenados a estar solos. A ser oídos, pero no escuchados. A

hablar, pero no entendernos. Es una paradoja que a mí personalmente me llena de

angustia y quizá por eso conecto con su literatura.

La

tensión de Un amor es aplastante, sin

concesiones al humor o la ironía. Difícil dejarla a un lado, engancha como un opiáceo.

Se espera un desenlace trágico, un baño de sangre, un sacrificio a lo Sófocles.

Pero al final la novela hace un requiebro extraño, inesperado y se desbarata,

aunque no arruina, un artefacto de gran intensidad. Es curioso el contraste con

La deriva de los icebergs, donde su

protagonista endereza el rumbo y retoma el timón de su vida. Sara Mesa parece una

persona más pesimista, sus personajes se devoran unos a otros o a sí mismos;

Enrique J. de Lara, en cambio, los plantea desde un punto de vista más

humanista y también más amable. Son dos caras de una misma moneda, he disfrutado

leyéndolos y los pongo en valor aquí. Que siga la variedad, por favor.