Cuando

le concedieron el Nobel a Bob Dylan leí todo tipo de opiniones al respecto.

Algunas, bien argumentadas, exponían sus reservas e incluso su rechazo hacia un

reconocimiento que opinaban, como poco, exagerado. Otras, se burlaban haciendo

alarde de ignorancia. Una tercera posición era la de los que defendían el premio, aludiendo entre

otras cosas a la tradición de los trovadores. Entre los primeros y los terceros (no los cuñados ni sabelotodos, claro), surgía

de cuando en cuando un nombre que por desgracia hoy es protagonista de

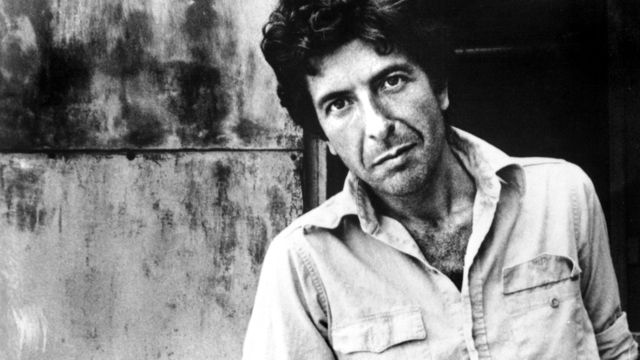

periódicos, telediarios y de este post, el del poeta y músico canadiense Leonard Cohen. Para los entendidos, tan

merecedor del Nobel como Dylan, pero con mejores credenciales en lo que a

literatura se refiere. Un músico y poeta (aquí si estaba claro el binomio y

sí había unanimidad) que ha marcado a tres generaciones.

Reconozco

que las raíces folk y luego la transición al blues y el rock de Dylan, junto a

las versiones que otros artistas llevaron más allá en lo musical (pienso en

Jimi Hendrix y su All along the

watchtower), me han atraído más del músico norteamericano que su pulsión

poética, sin dudar de ella, sobre todo porque no me he puesto a la tarea,

aunque he escuchado a apasionados defensores de su valor, como Benjamín Prado. En cuanto a Leonard Cohen, hay

algo subyugante y místico en su voz grave, que alcanza elevadas cotas de

expresividad y su perfil indudable de poeta además de músico. En casa tengo un

disco doble suyo con unas treinta canciones, que curiosamente no contiene las

letras (vaya manera de tratar a un artista de la palabra). En el libreto del

disco, eso sí, hay una foto preciosa de Cohen sentado de espaldas (la reproduzco a continuación), frente a un

paisaje de casas blancas y tejados típicamente andaluces, puesto que el músico

vivió en España y se familiarizó —y adaptó—con la poesía de García Lorca.

Todos

tenemos un archivo de canciones que han forjado o han encajado con nuestro

carácter y sensibilidad, acompañándonos un largo trecho. Leonard Cohen me ayudó

a aflorar emociones enquistadas, fue mi terapeuta

emocional, me hizo feliz y canalizó mi angustia, mi tristeza, para evitar que

se desbordara y acabara ahogándome. Y cuando nació mi hijo mayor me ayudó a

relajarlo durante aquellas tardes interminables que nos dio el llamado “cólico

del lactante”. Dijeron los médicos con razón que se solucionaría solo, pero lo

cierto es que la poesía y la música lo atemperaron y había que ver a unos

padres primerizos en el brete. Por cierto, algún remanente ha quedado, porque

en cuanto he puesto la canción ha subido a ver lo que estaba tramando y me ha traído una

porción de bizcocho recién hecho. Bonito edén, ¿verdad? Cohen, un ángel rubio

de cuatro años y un bizcocho —falta el chocolate caliente, pero lo ponemos si queréis—.

Tan solo me queda elegir una canción para ilustrar este post urgente en

homenaje al maestro, se trata de la hipnótica y emocionante “Waiting for the

miracle”, que he encontrado con subtítulos en castellano en Youtube. Y seguir escuchándolo, como tantos millones de personas de todos los países, culturas y edades imaginables esta tarde. Si las ideas religiosas o políticas desunen, la poesía y la música, que duda cabe, son el verdadero pegamento de este mundo. Por eso molestan tanto a los fanáticos.